Boris Vian en Haïti

Texte paru dans le n° 70 de La Revue L'Atelier du roman et dans le n° 2 de la revue Intranqu'îllités

Poète, écrivain, chroniqueur, jazzman, ingénieur, Haïti était incontournable mais il ne l’avait jamais visité. Aujourd’hui il se venge en posthume, pour redevenir vivant.

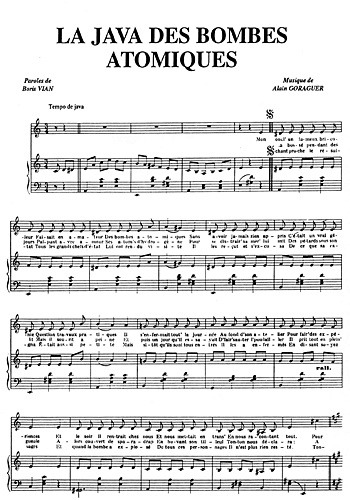

Il aime jouer avec les mots. Port-au-Prince. Il fait la queue dans une espèce de hangar. L’accueil est chaleureux chez vous mais qu’est-ce que c’est déglingué, il dit à une femme à côté de lui à l’aéroport, serrant sa trompinette contre lui. Le contrôleur de passeport fixe son instrument avec méfiance. Un flic fait signe à Boris de passer. Il passe sous un panneau, port d’armes interdit. La java des bombes atomiques. Dehors, Port-au-Prince l’attend. Soleil cru. Un bruit assourdissant lui saute à la figure, des klaxons, des musiques, des voix fortes, des cris stridents, les gens se parlent. Il est compressé par la ville surpeuplée, la foule, des mains, des bras, des corps partout. Vertige. Ça tourne dans sa tête.

Il est chez lui, enfin, dans un marasme fou que la mort omniprésente rend vivant. Vivre jusqu’à la dernière goutte. Vivre comme jamais avant. Vivre avant qu’il ne soit trop tard. Vivre tout de suite, ça ne peut plus attendre, c’est maintenant qu’il faut y aller. Tic-tac, tic-tac.

La circulation est dingue, un bordel de fin de monde en extension. Un type assis sur un pick-up transformé en bus, décoré de motifs naïfs, lui tend la main, il la saisit, se hisse dans le véhicule et s’assoit sur un banc de bois peint en rouge. Le bus démarre.

Des gens courent à côté, sautent en marche sur la plate-forme, ils se serrent, s’assoient les uns sur les autres, ils sont debout, accrochés aux montants, assis sur le petit toit improvisé pour faire de l’ombre, pendus sur les côtés. La route est défoncée, le bus pique à gauche, à droite comme un serpent pour éviter les trous aussi gros que des cratères. Puis il y a des chapeaux de gendarmes disposés sur la chaussée pour ralentir les voitures, sans signalisation qui les annonce et plusieurs fois il est projeté au plafond sous les regards amusés des Haïtiens.

Le type à côté de lui parle en créole. Il lui dit qu’il ne comprend pas. Tu vas où? demande le gars et Boris lui montre le papier où il a griffonné l’adresse. C’est à Pétionville, le renseigne son voisin. Dans les collines, en hauteur, à flanc de montagne, là où il y a du silence, où l’on entend encore les oiseaux. Ici, en bas, il y a principalement des gravats. Je vais à Port-Salut, explique Boris en regardant autour de lui. Vous avez casqué, ajoute-t-il. Son compagnon de route se contente de hocher la tête, c’est sûr, répond-il après réflexion. Un homme vêtu d’une tunique rouge traverse lentement la rue, il passe la main sous sa tunique pour se gratter la fesse, il n’a pas de slip, il n’est pas pressé, il s’en fout.

Un marché qui s’improvise et se prolonge à l’infini, des vendeurs à la sauvette assis par terre, parfois sous un parasol ou un parapluie. Une affiche très colorée où le Président sourit à des enfants qui ont bonne mine. Les marchandises sont étalées à même le sol, de vieilles boîtes de conserve, des bananes salées, morceaux de melon, des bouteilles d’eau, des ustensiles de cuisine, du savon et bien d’autres choses encore. Un camion-citerne pas loin, la mort tout près. Des vêtements à la vente sont accrochés au mur. Un amandier se penche sur la rue. Tu joues? demande le mec en désignant de son doigt la trompette.

Boris acquiesce d’un mouvement de tête. Il fait chaud. Il respire profondément. Il embouche sa trompinette et souffle dedans. Les yeux du mec à côté s’allument et ceux de sa voisine aussi. Il joue un morceau de jazz, faute de pouvoir se lever et danser, les torses seuls se trémoussent, un jeune se met à taper sur le montant du banc et sur le bois pour faire les percussions, une jeune femme commence à chantonner. D’une voiture à côté s’échappe à fond un tube d’Elvis Presley. C’est moi qui ai lancé le mot tube, fait Boris. De la musique émerge des cabanes, de partout, elle sort des entrailles de la terre, comme par défi.

Boris sent la sueur lui couler sur le front, il a mal à la poitrine. Le souffle lui manque et il abaisse sa trompette. Il tousse. Il pointe de son doigt l’un des multiples panneaux publicitaires rouges. C’est quoi, le Digicel? Un réseau de téléphonie. Il y en a partout et des stations d’essence. On a pas grand-chose à bouffer, pas d’eau, pas d’électricité, pas de toit, pas de chiottes mais on a des stations-service et des réseaux de téléphonie. Ils passent sur une immense place, transformée en camp de survie. Des milliers de baraquements en tôle, en toile, en plastique, ramassés et agglutinés sur un espace limité et reliés par d’étroits sentiers qui cheminent entre les baraques, il y a de l’eau sale qui s’écoule et déplace toutes sortes d’immondices et forme des îlots de boue et devant le campement, une rangée d’Algéco servant de toilettes et des bonbonnes d’eau.

En face, le palais effondré du Président et devant, un drapeau accroché à une hampe flotte dans le vent. C’est sacrément anarchique par ici, il dit. Le mec à côté rigole, ouais, on peut dire ça. Des femmes et des hommes marchent vite dans la rue, des corbeilles posées en équilibre sur la tête. Rythmicité. Un couple se tenant par la main. Un gosse chante longeant la voiture d’où monte la voix d’Elvis, il donne une tape sur la bagnole. Des motos surgissent d’on ne sait où et filent à fond la caisse. Il arrive que des coups de feu remplacent la musique. Des klaxons insistants pour annoncer un passage. Les gens ne cessent de traverser. Il y a beaucoup de monde et tout va très vite, tout est mouvement, rapide, dynamique, il y a du rythme et des couleurs. De l’agitation. On a tous perdu quelqu’un. La mort est partout mais nous, on veut vivre, dit l’homme à côté de lui. Boris hoche la tête. Lui aussi, il sait que la mort est partout et lui aussi veut vivre. Vous êtes musicien? Oui, musicien, chansonnier, poète, écrivain, acteur, traducteur, ingénieur, organisateur de fêtes, de concerts. L’homme lui dit qu’il est haïtien. L’homme sourit. Il se présente, je suis un poète aussi, dit-il, comme vous. Ils se serrent la main.

Poète, manière de vivre, être en profondeur, tout en bref, raccourci, chemins de traverse, synthèse ultime, il y a des cocotiers, des chiens en errance qui cherchent de la nourriture, un cabri qui broute de l’herbe au bord de la route, des gens qui marchent des heures durant pour aller d’un point à un autre. Des affiches présidentielles. Des gens qui ont faim, qui crèvent la dalle. Des cabanes bleues, rouges, orange, mauves, jaunes. Des expositions de peintures locales le long des murs. Rêves peints, écrits, chantés. Reflets de rêves. Des tas de détritus. On appelle ça des fatras. Boris pense à ses amis, à ses soirées de dandy, à Paris, ses scandales. Il voulait s’amuser. Il l’avait dit, qu’il écrivait pour s’amuser. Il voulait tromper la mort, vivre tellement vite qu’elle ne pourrait pas le surprendre, il fallait être sur ses gardes, ne jamais baisser l’attention pour la contrecarrer quand elle se pointerait. Pas question que la mort le prenne par surprise. C’est pour ça qu’il avait vécu plusieurs vies, parce qu’il ne voulait pas de temps d’arrêt, parce qu’il fallait se remplir, se remplir encore d’expériences inédites.

L’air est blanchâtre à cause de la poussière des gravats. Pourquoi es-tu venu en Haïti? questionne le poète à côté de lui. Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis haïtien. Je ne le savais pas mais maintenant je me reconnais. Il est temps que je rattrape le temps. Avant qu’il ne soit trop tard. Vivre sur le fil du rasoir. Dans les décombres de la mort. Vous êtes heureux? demande Boris. L’homme hausse les épaules. Je suis vivant. Ça veut tout dire, hein? Ouais, c’est ça, ça veut tout dire. Ici, on ne se suicide pas. On veut vivre, intensément. C’est pour ça qu’on fait de la poésie. De la littérature. On veut exister par tous les moyens possibles. On veut dire ce qui est. Il y a tant à dire. Il faut se vider.

Boris regarde la poésie qui file là, dans la rue. Quelle énergie. Il sent son souffle revenir. Un énorme panneau avec la vache qui rit, en bleu et blanc. La vache rigole franchement. Des maisons éventrées. Des murs détruits. Des gens partout. Vous êtes nombreux, remarque Boris. Ouais, on est au moins dix millions. On ne sait pas bien si c’est le chiffre exact mais c’est ce qu’on suppose. Cocotte minute. Vestiges d’autrefois. Au moins vous n’êtes plus esclaves. Ouais, on peut dire ça comme ça, quoique ce n’est pas si simple... C’est compliqué de se libérer... Pourquoi ne peut-on pas concevoir un monde satisfaisant? Le penser, l’écrire, l’imaginer. Ici il y a des sujets pour ceux qui ont besoin de la misère pour écrire. Lost paradise. Murs écaillés, linge pendu pour sécher, les arbres sont en fleurs, des lauriers-roses résistent dans leur tournoi avec la mort. Sur un panneau il y a écrit divinité. Un bus jaune, à l’américaine, avec plein d’enfants dedans, habillés de leurs uniformes d’écolier, une couleur pour chaque âge, ou peut-être est-ce une couleur pour chaque établissement, personne ne sait. Un rayonnage métallique avec des pneus entassés dessus.

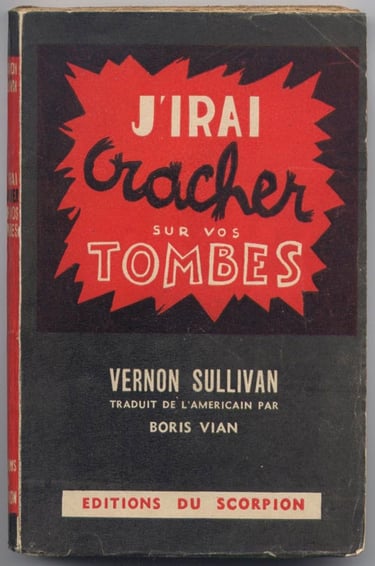

Le poète dit, vous avez bien fait de venir. Boris caresse sa trompette. J’ai toujours su être à l’heure. Là où il faut au bon moment. J’ai un vrai sens du timing. Peut-être suis-je ici pour une raison. Le poète montre des chemins qui se perdent entre les arbres. Ce sont des poches. En suivant ces chemins on rencontre un autre Haïti, plus riche, plus agréable à vivre. Ce sont des poches où l’on peut aller respirer, échapper au bruit, voir la vie autrement. Boris dit que sa vie correspondait à ça, la construction d’une poche. L’immortalité. Le poète dit que parfois il y a des vagues de violence. Boris pose ses lèvres sur l’embouchure de sa trompette et joue un morceau. Les yeux des passagers s’allument à nouveau. Le déserteur. Il chantonne Round Midnight. J’irai cracher sur vos tombes. Son livre qui tue, trouvé à côté d’une femme assassinée.

Le poète dit qu’il y a longtemps que l’anarchie s’est installée dans le coin. C’est devenu la règle, un truc normal. Avec de l’imagination, on pourrait concevoir les choses autrement, dit le poète et Boris dit ouais, peut-être. Il faudrait réécrire le mythe fondateur. Améliorer les choses. Ça exigerait d’être sacrément culotté pour virer Dieu et faire mieux que lui. Avec les mots on peut recréer le monde.

Des types courent à côté de leur véhicule, proposant des bouteilles d’eau, des patates douces. Le pick-up ralentit en traversant une place. Un moustique se pose sur sa nuque. Tu veux changer de l’argent? demande le poète. Plusieurs hommes, des liasses de billets à la main, marchent à côté du bus, regardant Boris. Il secoue la tête. J’ai pas besoin d’argent. Rue des miracles, des tapis de voitures couverts d’une fine pellicule de poussière blanche sont à la vente, accrochés au mur défoncé et derrière, une maison coloniale avec une moitié de façade écroulée soutient un manguier fatigué. Une échoppe de barbier et des portraits peints de tontons macoutes portant des lunettes de soleil. Il faut réinventer l’espoir, dit le poète. C’est bien ce que je pense, fait Boris en tapotant sa trompette d’un doigt. Un tas de charbon à côté des citernes d’eau. Je n’étais pas un si bon écrivain que ça, dit Boris. Quand je voulais me marrer, on me prenait au sérieux et quand j’étais sérieux, on croyait que je voulais être drôle. J’ai raté mon truc. Trop en avance sur mon temps. Ça rend les gens agressifs. Le public était hostile, souvent. Les gens n’aiment pas ce qu’ils ne connaissent pas alors c’est une galère d’être en avance.

Encore un bidonville, des baraquements construits avec de la tôle, des bouts de bois, des pierres, des bouts de toile de tente et des sacs en plastique. Il y a beaucoup de plastique. On n’arrive pas à le détruire. On n’a pas les moyens alors le plastique s’accumule. Plastique, tique, tique. La java des plastiques. De la vie entre les traverses. De la vie dans les interstices, qui pousse comme de la mauvaise herbe. Des fleurs sur un tas de fumier. Il y a beaucoup d’écrivains, de poètes, de musiciens, d’artistes ici, dit le poète. On est créatif. C’est ça, notre reconstruction. La culture. Boris dit qu’il y a du souffle, un souffle vital, c’est pas mal comme matière première. Le poète hoche la tête. C’est à cause de la faille sismique. Faut aller à l’essentiel. Vivre à fond. Boris dit qu’il a vécu tellement de vies. Un 4×4 passe lentement, fenêtres fermées. Parfois ça craint, dit le poète, mais pas toujours. Il y a des endroits où les gens mangent des galettes de terre. Ils ont faim. Il y a trop de pauvres. On ne se rend pas compte. Ce n’est pas évident, l’anarchie. Ce n’est pas romantique, fait le poète.

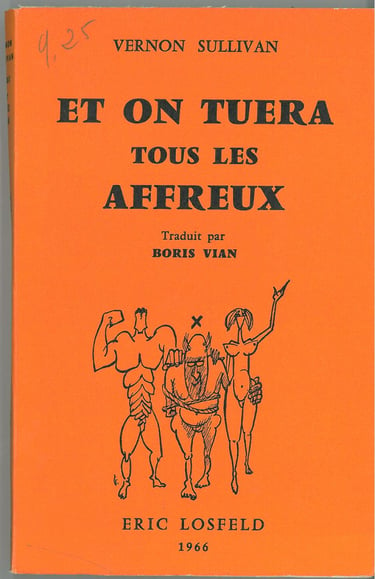

Le pick-up avance en zigzaguant. Les gens montent et descendent. Il y a beaucoup de bruit, un vacarme infernal. On n’est jamais seul ici, remarque le poète. Le bruit est partout. Les gens aussi. Des mots sonores mais pas très précis. Boris amène la trompette à sa bouche. Écrire en jazz. Un bus à l’arrêt, peint de toutes les couleurs, pour voir la vie en rose, avec écrit sur le panneau frontal pratiquez sagesse. Des tôles rouillées. Des palmiers et beaucoup de fleurs. Odeur de pisse, de déchets, de vêtements sales, ça baise dans les latrines, dit l'homme à côté du Daba et dans la boue, dans les coins obscurs, désir de se remplir, dévorer de la chair, échapper à la faim, avaler tout cru la vie, beaucoup de gens meurent, il faut reproduire. Boris dit on est loin de Et on tuera tous les affreux. Le poète sourit. Boris est entouré de sourires et il sourit lui aussi. Il y a des sourires à tous les coins de rue, il dit et le poète répond ouais c’est sûr. Ça sert à rien de faire la gueule. Sur le capot d’une voiture, One love, yes my family, baby love. Un jeune avec un panier rempli de bouteilles de coca, fanta, sprite, à la main il tient un cellulaire. Jésus sur un âne et un pittbull avec un collier à clous, des murs noircis, une croix calcinée, une femme qui fait un pas de danse, le pick-up ralentit, on y est, dit le poète, votre destination.